イノシシ鍋はグローバル食文化への入り口?

―ジビエ料理と英語教育に共通する “思い込みの壁を壊す力”

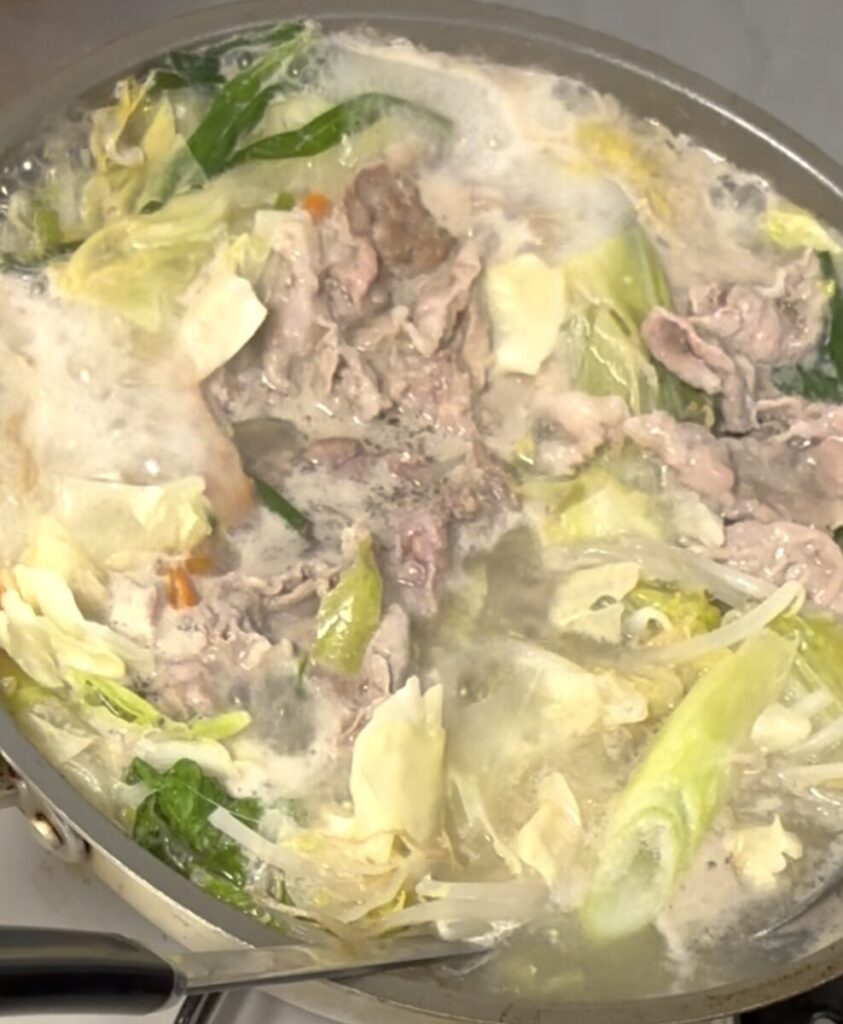

冬の食卓に湯気が立ち上るイノシシ鍋。

いわゆる「ぼたん鍋」と呼ばれる日本の伝統的なジビエ料理だが、実はこの料理、世界の食文化と深くつながっていることをご存知だろうか。

たとえばフランスでは、ジビエ(gibier)は高級レストランで提供される格式ある食材であり、

イノシシ肉のローストやワイン煮込みはクリスマスのごちそうとして出される。

イタリアでは “cinghiale(チンギアーレ)” と呼ばれ、

トスカーナ地方ではパスタや煮込み料理に欠かせない定番の食材。

スペインでは 「モンタネーラ」という放牧ドングリ飼育とつながるイベリコ豚文化のルーツとして語られることもある。

つまり、イノシシは「日本ローカルの珍食材」ではなく、

“世界の食卓に共通する豊かな文化”を持つ食材なのだ。

◆ なぜ日本人はまだ「イノシシ=珍しい」と思うのか?

それは、体験していないものは理解できないという脳の仕組みだ。

そしてそれは、英語学習にもまったく同じことが言える。

日本では「英語は苦手」「話せない」と思っている人が多いが、

実は “英語の世界を体験していないだけ”というケースがほとんどだ。

日本人がイノシシを「臭そう」「硬そう」と思い込むのも、

実際に食べてみた経験が少ないからであり、

「知らない」=「不安」「苦手」と変換されてしまう。

これは ジビエと英語の共通点とも言える。

◆ ジビエ料理 × グローバル教育の意外な接点

アルファーションが進める英語教育・越境ビジネス支援は、

まさに 「日本に眠る価値を世界基準で再発見するプロジェクト」 である。

✅ 日本の食文化がそのまま海外ビジネスの入口になる

✅ 英語は「テスト科目」ではなく「文化と価値を届ける翻訳装置」

✅ 地方 × ジビエ × グローバル市場は、すでに大きな可能性を持っている

たとえば、福岡のジビエ肉を使った飲食店が

・英語メニューを作り

・海外レビューサイトに掲載し

・SNSで文化的ストーリーを発信すれば

それは「国内ローカル食材」が

“世界から食べに来る価値”に変わる。

英語教育は、“ジビエを売るための武器”にもなり得るのだ。

◆ 結論:“英語はスキルではなく、文化を拡張する道具”

イノシシ鍋を前にして、私たちは問い直すべきだ。

「日本の価値は、まだ眠っているのではないか?」

「世界に発信できていないだけではないか?」

「英語は、単なる語学ではなく“文化を輸出する手段”なのではないか?」

ジビエも英語も、

共通するのは “自分で体験して初めてわかる世界がある” ということ。

アルファーションが目指すのは

「英語を勉強させる事業」ではなく、

✅ 日本の価値を言語と体験で世界につなぐ教育

✅ ローカルとグローバルを再接続する社会設計

✅ “知らなかった自分”を更新する学びのデザイン

そのモデルケースのひとつが、

まさかの イノシシ鍋かもしれない。